こんにちは☺︎ り〜こです😄

今日は金融資産運用から、投資信託について、ファンドの説明書である「目論見書」を見ながらそのコストと分類を確認していきます。

この記事については【初読】「理論×実践」で得られるメリットと注意点をお読みください☺︎

私が使っているテキストはこちら📕

フルカラーで分かりやすい本なのでオススメです✨!

では早速見ていきましょう✨

今日の「理論×実践」

理論=金融資産運用 投資信託

実践=実際の目論見書をみて、投資信託のコストと分類について確認

今回は「日経225ノーロードオープン」というファンドをチェック!

投資信託の分類

投資信託の分類の仕方には4つあります。

- 投資対象による分類

- 購入時期による分類

- 解約の可否による分類

- 運用スタイルによる分類

まずはそれぞれの分類について確認した後に「日経225ノーロードオープン」の目論見書を見てどのように分類されているかを確認しましょう

投資対象による分類

これは簡単に言うと株式を組み入れているかどうかの違いです✏️

| 公社債投資信託 | 株式を一切組み入れないで運用 |

| 株式投資信託 | 株式を組み入れて運用 |

購入時期による分類

これはいつでも購入できるかできないかの違いです。

| 追加型(オープン型) | いつでも購入できる |

| 単価型(ユニット型) | 募集期間中だけ購入できる |

解約の可否による分類

これはいつでも解約できるかできないかの違いです。

| オープンエンド型 | いつでも解約できる |

| クローズドエンド型 | 解約できない(換金する時は市場で売却する) |

運用スタイルによる分類

これは、ベンチマークに対してどのような運用を目指すかの違いです💹

| インデックス運用 | ベンチマークに連動している |

| アクティブ運用 | ベンチマークを上回る |

分類を確認したところで、日経225ノーロードオープンのファンドはどの分類に当てはまるのか確認していきましょう!

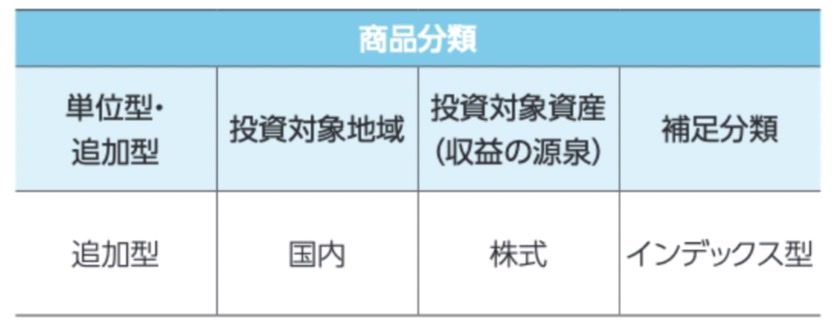

日経225ノーロードオープンの分類

では早速、目論見書を見ていきましょう👀

まず、目論見書の表紙に分類の記載があります。

この表紙の表示によって

投資対象による分類

購入時期による分類

解約の可否による分類

運用スタイルによる分類

のうち、投資対象、購入時期、運用スタイルの分類が分かりますね!

☺︎ 投資対象による分類➜株式を組み入れているので「株式投資信託」

☺︎ 購入時期による分類➜記載の通り、「追加型」

☺︎ 運用スタイルによる分類➜補足分類欄に「インデックス型」とあり。

では、解約の可否による分類について、日経225ノーロードオープンの名前にも「オープン」の文字があり、目論見書の中にも「いつでも売買が可能です。」と記載がありましたのでオープンエンド型と推測できます。

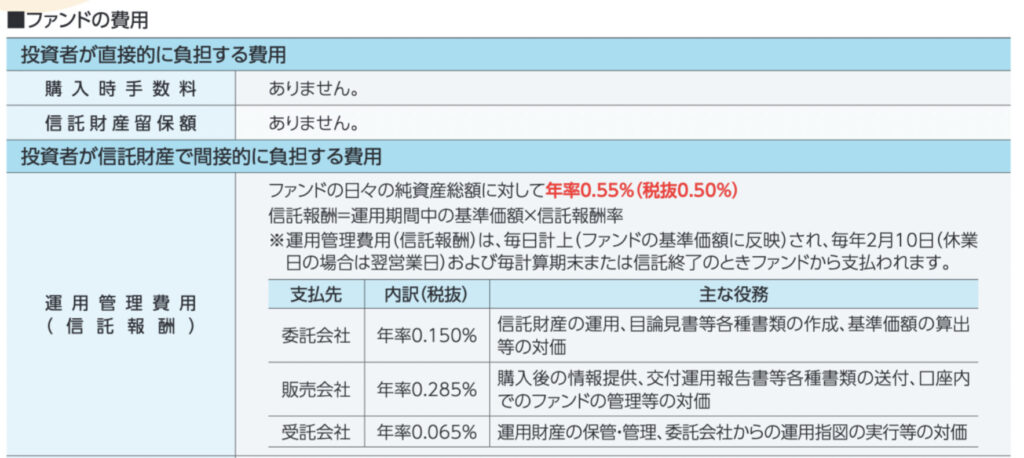

投資信託のコスト

では次は投資信託のコストについて確認しましょう💰

投資信託のコストには3種類ありました。

- 購入手数料…購入時、販売会社に支払う

- 運用管理費用(信託報酬)…保有時、販売会社・委託者(運用会社)・受託者(管理会社)に支払う

- 信託財産留保額…中途換金時、換金代金から差し引かれる

日経225ノーロードオープンではこのようになっています。

- 購入手数料…なし

- 運用管理費用(信託報酬)…年率0,55% 販売会社・委託者(運用会社)・受託者(管理会社)へ支払うことも見て分かりますね。

- 信託財産留保額…なし

まとめ

いかがでしたでしょうか。今日は投資信託の分類とコストについて実際の目論見書を見ながら確認していきました。

目論見書はその投資信託についての説明書なのでどんなファンドなのかよく分かりますね。

分類については表紙を見ればほとんどが分かりますし、コストについてはまとめられたページを見ればすぐに分かります。

年0.55%の信託報酬は高いのか?低いのか?など、実際に投資信託を購入するとなると他のファンドとの比較も必要なのかなと思いました。そしてリスクや運用成績など…。目論見書の内容がわかると理解も深まりそうですね!✨

最後までお読み頂きありがとうございました^^

これで投資信託のコストと分類についてはバッチリ👍💰

コメント